Javier Elorza ha sido seis veces Embajador de España. Dos veces en Bruselas: como Embajador representante permanente adjunto de España ante las Comunidades Europeas (CEE); y Embajador representante permanente de España ante la Unión Europea (UE), en Francia, en Rusia, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Turkmenistán y Uzbekistán, en la India, Nepal, Sri Lanka, Bután y las islas Maldivas, en Italia (Republica) y en la FAO. Pero además fue jefe y consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat, subdirector general de Economía y Planificación Pesquera y responsable de las relaciones pesqueras internacionales al sur de Gibraltar (África, América del Sur y Caribe, Oceanía e Índico). Formó parte de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Transportes, primero, y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las relaciones bilaterales y ante la UE han sido su ocupación principal en los últimos 30 años participando muy activamente en ayudar a crear nuevos mecanismos y poniendo en práctica ideas que interesaban al país.

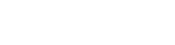

Acaba de llegar a las librerías de toda España su nuevo libro, “Al límite de lo imposible. Negociaciones pesqueras españolas en África (1979-1985) y en Bruselas (1986-1995)” editado por Cuadernos del Laberinto en su colección La Valija Diplomática, un proyecto impulsado por la Asociación de Diplomáticos Españoles y dirigido a favorecer la publicación de obras inéditas por parte de diplomáticos, aprovechando sus experiencias y vivencias personales y profesionales.

En este libro, Javier Elorza, narra las negociaciones pesqueras a lo largo de la costa africana, desde Marruecos a Seychelles, que España tuvo que llevar a cabo al final de los años 70 y durante los 80 y 90, cuando fueron expulsados de los caladeros de pesca que se había venido frecuentando con anterioridad. “Al límite de lo imposible” es la historia de las confrontaciones y las negociaciones a las que España tuvo que enfrentarse y en donde el autor, Javier Elorza, jugó un papel decisivo.

—Durante 46 años ha estado trabajando para la Administración española en cargos muy interesantes y de gran responsabilidad, pero es justo en los que se dedicó a los tratados pesqueros los que considera más apasionantes ¿a qué se debe esta predilección?

—Acababa de volver a Madrid desde la jefatura de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Rabat, Marruecos, al Ministerio de Asuntos Exteriores con 34 años y me hicieron subdirector general de Economía y Planificación Pesquera, responsable de las negociaciones con todos los países al sur de Gibraltar. Era en aquel momento un puesto muy relevante para esa edad. Mi trabajo consistía en lograr acuerdos pesqueros con países de África con quienes que habíamos dejado de tenerlos porque habían extendido la jurisdicción de sus aguas a 70, 100 o 200 millas constituyendo su Zona Económica Exclusiva (ZEE), en la que los derechos de pesca quedaban reservados a sus nacionales o a países con los que hubieran concertado acuerdos pesqueros.

Partíamos de cero, no teníamos ningún acuerdo con Marruecos; el de Senegal, vencía el 17 de mayo de 1979; y el de Mauritania lo haría en enero de 1980, habiendo perdido ese país un tercio de las aguas al sur del Sahara en agosto de 1979 por haber firmado un acuerdo con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, el Polisario). La situación era desastrosa, y en África solo teníamos garantizada la pesca en Namibia porque era un territorio aun por descolonizar que gestionaba sus aguas a través de la organización CIPASO (ICSEAF en sus siglas inglesas), porque Sudáfrica no se atrevía a expulsar a las flotas pesqueras extranjeras ante su debilidad política en las Naciones Unidas en las que se le reclamaba su expulsión de Namibia y el apartheid que practicaba.

Además, la relación con los pescadores, armadores artesanales en su mayoría, era directa y personal sin ventanilla alguna. Ellos sabían que, si lográbamos nuestros acuerdos, ejercerían sus actividades pesqueras; pero si estos acuerdos no ser firmaban, seriamos —a sus ojos— los responsables de su amarre e inactividad. Sabían el lugar donde yo trabajaba (en el 2º piso de la calle Ruiz de Alarcón nº1; al lado del Ministerio de Marina) y podían hablar conmigo en cualquier momento porque no había más escalera que la principal. Esta inmediatez producía stress, pero también humanizaba en extremo la relación con los pescadores a los que llegue a conocer en persona.

España era la tercera nación del mundo por el valor de las capturas y de pronto en un par de años perdió todos sus caladeros al sur de Gibraltar. Era una situación de dramática emergencia que generaba ansiedad, pero también mucha adrenalina y responsabilidad. En dos años volé de ciudad en ciudad no siempre en compañías aéreas fiables y de hotel en hotel no siempre con estrellas. Fue un periodo trepidante en el que España firmó cinco acuerdos pesqueros con Marruecos; uno, con Cabo Verde; otro con Senegal; uno con Angola; otro con Mozambique; uno con Guinea Ecuatorial y por último con Seychelles. Siete acuerdos nuevos en dos años.

—Cuando comenzó a gestionar los tratados de pesca, el Derecho mundial dio un giro tremendo con la creación de las Zonas Económicas Exclusivas de pesca (ZEE) desde las líneas de base hasta las 200 millas. ¿Que suponía esto para España?

—Fue una importantísima revolución en el Derecho del Mar que empezó cuando el presidente norteamericano, Harry Truman, declaró que la jurisdicción de las aguas norteamericanas iba más allá de las 12 millas sin fijar el número exacto. Los submarinos alemanes que se acercaron a la costa de EE. UU durante la Segunda Guerra Mundial fueron los responsables de esta nueva sensibilidad. Perú y Chile le siguieron anunciando su ZEE en 200 millas a partir de sus líneas de base en la costa para proteger a la anchoveta (el alimento de las aves que producían el guano, un componente básico de los fosfatos que servían de fertilizantes en todo el mundo). Luego con la independencia a finales de los 50 siguieron todos los países africanos y finalmente las Naciones Unidas celebraron una Conferencia sobre el Derecho del Mar —en Jamaica— que universalizó esa regla de las 200 millas creando nuevas ZEE como norma universal.

Para España —país muy pescador por su largo litoral, casi 8.000 millas, y por su historia económica reciente (la autarquía de Franco después de la guerra civil había promovido el consumo de pescado al haber escasez de carne) —, se vio muy afectada perdiendo muchas de sus zonas de pesca tradicionales en todo el mundo, como eran EE. UU., Canadá, Noruega, Islandia, Groenlandia, Marruecos, Mauritania o Senegal...

—¿Qué fueron, cómo se lograron y qué supusieron los llamados Acuerdos de Madrid?

—El 14 de noviembre de 1975 se firmaron los Acuerdos de Madrid por Marruecos, Mauritania y España para regular el futuro del territorio del Sahara occidental al abandonar España su administración. En esos acuerdos había una parte secreta en virtud de la cual Marruecos concedía a España 400 licencias en aguas del territorio del Marruecos tradicional (con un canon a fijar) y 800 licencias en el territorio del Sahara español, sin canon alguno durante cinco años.

Nunca fueron aplicados porque las negociaciones con Marruecos no prosperaron y al final encallaron con la negativa del parlamento marroquí a aceptar un texto negociado por las administraciones marroquí y española; pero también porque Mauritania exigió un pago por pescar en sus aguas, incluidas las que le correspondían del Sahara español (el tercio sur).

Fue necesario negociar un acuerdo ex novo en junio de 1979, que finalmente se firmó con Marruecos el 29 de ese mes. Se le concedía a España 1.160 licencias para ocho tipos de flota diferentes que afectaban a 33 puertos. En enero de 1980 nos autorizaron otras 240 licencias.

—Hablemos sobre los acuerdos de Guinea Ecuatorial y de Cabo Verde.

—La caída de Francisco Macías Nguema durante el verano de 1979, permitió a España reiniciar sus relaciones con Guinea Ecuatorial, pero desgraciadamente después de realizar una campaña de prospección científica con un arrastrero español se constató que no había especies demersales de interés comercial. Sin embargo, las aguas de Guinea eran ricas en atún que transitaba por ellas un par de meses al año. Se intentó construir unos depósitos de combustible en la ciudad de Luba, en Bioko, a 40 kilómetros de Malabo; puerto que estaba ocupando la flota soviética del África occidental. Hubo que desembarcar el material en el puerto de Malabo porque en Luba no había grúas. Al tener que transportar las planchas hasta Luba por carretera había que atravesar varios puentes que no soportaban las 10/15 toneladas que pesaban esas planchas de acero necesarias para construir los depósitos de combustible. Fue el final del proyecto. Menos mal que nuestra flota atunera congeladora continuó faenando libremente en esas aguas y repostando en los puertos de Camerún y Gabón, plenamente disponibles.

El acuerdo con Cabo Verde fue negociado y firmado entre 1980 y 1981, y permitió faenar a una flota de 20 palangreros con base en Tenerife. Los grandes atuneros congeladores no quisieron utilizar este acuerdo. Fue el primer acuerdo suscrito por España con ese país.

España facilitó a Cabo Verde una amplia cooperación al desarrollo (se construyó una fábrica de hielo) y se concedieron becas de formación profesional. Por último, se realizaron varias prospecciones científicas en aguas de Cabo Verde para ayudar a su flota artesanal.

—Argelia y Túnez fueron dos huesos difíciles de roer, ¿verdad?

—No en absoluto, toda la flota española de pesca mediterránea tenía licencias disponibles, desde el 1 de julio de 1979, para faenar en aguas marroquíes. Lo que ocurría es que algunos buques de Adra iban a Argelia buscando un gambón rojo de alto valor económico y de vez en cuando eran apresados sin mayores consecuencias porque se liberaban rápidamente.

Viajé a Argelia a explorar si ese país estaba dispuesto a un acuerdo pesquero. La respuesta fue negativa, ni siquiera los franceses habían ejercido una actividad pesquera importante. Por otra parte, exigieron contrapartidas, para construir su propia flota, absolutamente desorbitadas y nos tuvimos que negar porque nuestros medios de cooperación tenían que concentrarse en los países que nos concedían derechos de pesca.

Con Túnez fue la insistencia de nuestro embajador Cebrián el que me llevó a viajar a dicho país, porque no había ninguna demanda por parte de nuestro sector pesquero patrio. Me pidieron una flota de buques, que desarrolláramos su industria conservera gratis et amore, la de artes de pesca y su acuicultura —hasta entonces inexistente— y todo ello sin concedernos ninguna licencia de pesca. Por ello desistimos de negociar un acuerdo pesquero con Túnez.

—Y Seychelles supuso un gran descubrimiento ¿cómo logro que fuese posible ese acuerdo?

—En 1980 se desplace a Perth, Australia occidental, a una reunión del Comité de pesquerías del Océano Índico de la FAO. España no tenía en ese momento ningún acuerdo con ningún país ribereño de ese océano y solo había privadamente buques pesqueros en Mozambique.

Como tenía tiempo disponible leí varias publicaciones sobre las especies que abundaban en esa zona y me llamó la atención la gran cantidad de estudios que había sobre el atún que esos momentos pescaban solo los chinos y coreanos con palangres de varios kilómetros de cebado automático y los pescadores artesanales de las Maldivas y de la India. Entablé amistad con un biólogo francés al que invité a almorzar. Me informó de las posibilidades pesqueras del Índico por su riqueza en atún y me habló de las islas Seychelles como base para una pesca de atún en ese mar.

A mi vuelta a Madrid convoqué al sector de grandes congeladores de atún, vascos y gallegos. Los primeros y su asociación ANABAC despreciaron mi información y la propuesta de ir a Victoria, capital de las Seychelles, a explorar la posibilidad de concertar un acuerdo pesquero con ese país.

Les pedí dos patrones de buques cañeros porque Maxime Ferrari, ministro de Asuntos Exteriores de Seychelles, nos había hablado de que Francia había enviado dos buques cañeros como cooperación al desarrollo a esas islas. Los vascos se negaron a proporcionarme esos patronos y tuve que ir a Cantabria donde había una importante flota artesanal cañera de bonito. Aceptaron mi petición. Y el acuerdo se firmó el 31 de julio de 1980.

—¿Cómo fue trabajar con Miguel Aldasoro?

—Miguel, diplomático vasco con raíces noruegas ha sido el mejor negociador con el que he coincidido. Era inteligente, sabía lo que quería y era muy determinado y tenaz. Siempre amable y ofreciendo las ventajas y la parte positiva para el contrario de cualquier oferta. Nunca cedía y jamás se enfadaba. Tenía una gran empatía. Siempre se ponía en el lugar del adversario y procuraba darle satisfacción en lo que era poco importante. Dejaba jugar a sus subordinados concediéndoles un amplio margen de actuación. Fue un enorme placer trabajar con él. Fue el padre y el negociador principal del Acuerdo con Marruecos al crear una química favorable con el ministro de Comercio y Pesca marroquí Abdelatif Guessous.